استعادة الدور… سياسة مصر الأفريقية بعد مرور عقد من الزمان

ارتكزت السياسة المصرية بعد ثورة 1952 على الدوائر الثلاث، التي تشكل الهوية المصرية؛ الإسلامية والعربية والأفريقية. وفيما يتعلق بالأخيرة، أولت السياسة المصرية اهتمامًا بعمقها الأفريقي؛ تجلّى هذا الاهتمام في دعم ومساندة حركات التحرر الأفريقية، فكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالدول الأفريقية وأقامت علاقات دبلوماسية معها.

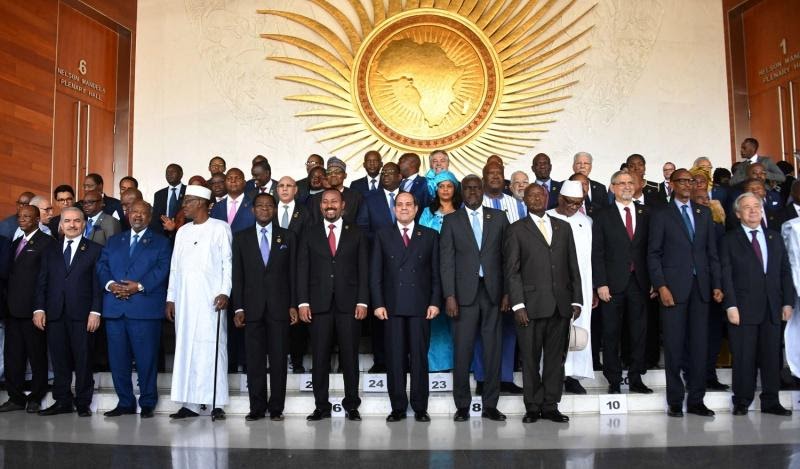

وما لبثت الدول الأفريقية أن حصلت على استقلالها؛ حتى سعت من أجل تحقيق حُلم الوحدة الأفريقية بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 1963، وكانت مصر إحدى الدول المؤسسة لتلك المنظمة القارية، التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي. ومارست مصر حينها دورًا بارزًا؛ منذ أن استضافت مؤتمر القمة الأفريقية الأول 1964، إلى أن توّلت رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، في عهد الرئيس السيسي.

على مدار ذلك التاريخ؛ مرّت العلاقات المصرية – الأفريقية بمراحل صعود وهبوط، ارتبط ببيئة العلاقات الإقليمية وتحولات النظام الدولي. فأفضت حركات التحرر الأفريقية إلى أنظمة اشتراكية أقرب إلى المعسكر الاشتراكي وانضمت بجانب مصر إلى حركة عدم الانحياز.

ومع تبني سياسات الانفتاح والتحول التدريجي نحو الرأسمالية، انصبّ اهتمام السياسة المصرية على دوائر أخرى كالدائرة الأمريكية مع الانخفاض التدريجي في متابعة سياسة مصرية أفريقية كتلك التي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وهو الأمر الذي ازداد سوءًا مع نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، خاصة العقد الثاني من حكمه؛ إذ شهدت التسعينات تحولات كثيفة في النظامين الإقليمي والدولي.

كان من بين تلك التحولات انهيار الاتحاد السوفيتي، وحالة المشروطية التي فرضت على الدول الأفريقية للاندماج في النظام الدولي الجديد، ووصول الإخوان للحكم في السودان، وانهيار الحكومة الصومالية وسيطرة نظام المحاكم الإسلامية، فضلًا عن انتشار القاعدة التي اتخذت من أفريقيا ساحة للمواجهة مع الولايات المتحدة آنذاك.

وبهذا، صاحب تراجع الاهتمام الدولي بأفريقيا في التسعينات تراجع مماثل في اهتمامات السياسة المصرية، خاصة على مستوى القيادة، بعد حادث الاغتيال الذي تعرّض له مبارك في إثيوبيا عام 1995، مما دفعه للإعراض عن حضور أية فعاليات أفريقية، أو إيلاء الدائرة الأفريقية ذات القدر من الاهتمام الذي حظيت به دوائر أخرى.

ضريبة التجاهل

بدأ العقد المنصرم بتحولات درامية شهدتها دول الإقليم، أفضت إلى تغير أنظمته القائمة، ومن بينها رحيل نظام مبارك، الذي أورث مصر سياسة أفريقية فاترة، على مستوى القيادة والمستويات الشعبية، ذلك على على الرغم من استمرار العلاقات في مستواها البيروقراطي والمؤسسي؛ إلا أن تراجع دور القيادة أفقد السياسة المصرية تأثيرها وجاذبيتها في القارة، أفضت في نهاية المطاف إلى فتور عام دفع دول حوض النيل بشكل خاص إلى تبني سياسات مناوئة للسياسة المصرية ورؤيتها التنموية في إطار حوض النيل.

فعلى الرغم من تبني مصر مبادرات عديدة للتعاون في إطار دول حوض النيل، أبرزها مبادرة حوض النيل في تسعينيات القرن الماضي؛ غير أنها لاقت تحفظات من دولٍ عدة، اتجهت تلك الدول فيما بعد لتوقيع اتفاقية عنتيبي 2010، بدون توقيع كل من مصر والسودان.

وفي العام الذي انشغلت فيه مصر بأحداثها الداخلية، اتجهت إثيوبيا إلى تدشين سد النهضة، إبريل 2011، دون التقيد بمبادئ القانون الدولي ودون الالتزام بالدراسات الفنية، ومع المبالغة في مواصفات السد والتعنت في المفاوضات، تبيّنت النية الحقيقية من ورائه.

ومع مجيء الإخوان للسلطة، التي استمرت عامًا واحدًا، خلّف مزيدًا من الاحتقان، مع ممارسة سياسة تنفصل عن محددات الأمن القومي المصرية والسياسة الخارجية في دوائرها المختلفة، زادت حدة الاختلال في توازن السياسات والعلاقات المصرية الأفريقية. فكان الاجتماع الشهير الذي أعلن فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي عن توجيه ضربة عسكرية للسدّ على العلن، عاملًا مضاعفًا للاحتقان. كما أنه تقارب مع نظام البشير الإخواني، ووعدهم بالتنازل عن حلايب وشلاتين.

ولأن مصر تركت في العقدين الماضيين الساحة الإقليمية خالية لصالح تنامي دور دول إقليمية أخرى، كانت تركيا في مقدمة تلك الدول، التي امتد تعمق وجودها منذ وصول حزب العدالة والتنمية في 2003. ومع الوصول إلى مرحلة ما بعد 2011، ووصول الإخوان إلى الحكم في مصر، كانت تركيا حاضرة بشدة في الساحة الصومالية، التي غاب عنها الدور المصري ودور جامعة الدول العربية. وأدى وجود الإخوان إلى تنسيق تركي فيما يتعلق بالقضية الصومالية، واتباع رؤية موحدة مضادة للانخراط الفرنسي في مكافحة الإرهاب بالساحل والصحراء.

يعكس هذا الوضع تحول الفتور في العلاقات المصرية إلى وضع يضيف بالسالب للدور المصري، وأشخاصًا قائمين على تبني سياسات تخالف المصالح المصرية، في دوائر أمنها القومي، في كل من السودان والصومال وإثيوبيا والساحل وغيرها الكثير.

العودة إلى الجذور واستعادة الدور

لم يستمر هذا الوضع كثيرًا، مع انتفاضة المصريين ضد هذا الحكم الذي لا يعكس طابع المجتمع والدولة المصرية؛ فأدت ثورة يونيو 2013 إلى تعليق عضوية مصر مؤقتًا في الاتحاد الأفريقي، حتى حدوث انتقال سلمي للسلطة، وتسلم الرئيس السيسي الرئاسة في 2014.

تبعها بجولات أفريقية مكثفة، وبعثات دبلوماسية علمت على توضيح الموقف المصري، وجولات أخرى لرئيس الوزراء المصري الأسبق إبراهيم محلب لغينيا الاستوائية وتشاد وتنزانيا وإثيوبيا؛ أدى هذا الجهد إلى عودة مصر إلى الاتحاد، مع حضور الرئيس السيسي قمتين أفريقيتين في غينيا الاستوائية وأديس أبابا.

وعلى هامش قمة غينيا الاستوائية 2014، أعلن الرئيس عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، لإعداد وتأهيل الكوادر الأفريقية ودعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة بالقارة. وتعكس جولته لدول غرب أفريقيا: غينيا وكوت ديفوار والسنغال 2019، عن الإدراك والرغبة في توسعة دوائر الحركة المصرية، وعدم اقتصارها على القرن الأفريقي وحوض النيل.

وتمّ الدفع مجددًا بملف سد النهضة إلى السطح، مع لقاء الرئيس بالبشير، حتى تمّ توقيع اتفاق مبادئ 2015 بالسودان. ذلك الإطار القانوني الذي ألزم إثيوبيا قانونيًا بضرورة مراعاة مصالح الأخرين، بعدما كانت ترفض في عقيدتها مبدأ الحوار من الأساس على اعتبار أنه شأن داخلي، وهو ما يؤكد أن تلك الخطوة جاءت لتنتزع اعترافًا إثيوبيًا ضمنيًا بوجوب التنسيق المشترك مع الدول ذات المصالح المشتركة في حوض النيل.

ومع تبني سياسة فاعلة، فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي 2016، ليساعدها على ترجمة رؤيتها فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والسلم، ودفع الرئيس بعقد مؤتمر الاستثمار الأفريقي والدفع بدبلوماسية قارية فيما يتعلق بالقضايا النوعية في قضايا المناخ الشباب والمرأة والإرهاب واللجوء والهجرة والنزاعات والصراعات والتنمية.

فعلى المستوى المؤسسي، تمّ تحويل صندوق التعاون الفني مع أفريقيا إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عملت على تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية. ودفعت القيادة السياسة إلى ترجمة رؤيتها السياسية إزاء أفريقية إلى أطر مؤسسية وتشريعات قانونية، تضمن تعميق التعاون المشترك. فحشدت جهود كافة الجهات والوزارات والهيئات التنفيذية لترجمة تلك الرؤية لواقع سياسات وتشريعات.

وفي ضوء الاتحاد الأفريقي، ساهمت مصر في جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، ودعم أهدافه، والدفع بجهود نحو إطلاق مبادرة التجارة الحرة القارية، بما يدعم العمل الجماعي الأفريقي المشترك. وعملت مصر على دعم متطلبات الحكم الرشيد، ودعم العمل الجماعي لمكافحة الفساد، من خلال تبادل أفضل الخبرات، وبناء تقاليد راسخة في هذا المجال،

أفضت هذه الجهود إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، لعام 2019، عملت على مدار ذلك العام على تبني سياسة نشطة، عملت على استعادة جاذبية الحضور والدور المصري. فحملت مصر على عاتقها التعبير عن أولويات التنمية الأفريقية في كافة المحافل الدولية، وعملت على نقل خبرتها وتجربة تعاونها الثنائي للقارة الأفريقية. الأمر الذي تزامن مع انعقاد العديد من القمم الأفريقية الدولية، مما جعل من مصر حلقة وصل بين شركاء التنمية الدوليين والقارة الأفريقية، بما يعمل على ترجمة أولويات التنمية الأفريقية، ذلك من خلال حشد الجهود للاستثمار والبحث عن الفرص الاستثمارية مع تعدد الشركاء الدوليين، اتساقًا مع هدف حشد الجهود والتمويل لدعم الأجندة الأفريقية 2063، بما يعكس سير التحركات والرؤى المصري في ضوء الأهداف الأفريقية.

بالتوازي مع تلك الجهود القارية، عملت مصر على تعميق العلاقات الثنائية؛ وجاء السودان، الامتداد الجغرافي والعمق الحيوي للأمن القومي المصري في مقدمة تلك الدول، التي سقط فيها نظام الانقاذ الإخواني، الذي كانت سياساته الاقليمية قائمة على الاصطفاف والمحاور، والتناقض مع المصالح المصرية.

كانت في مقدمة تلك المصالح، سد النهضة وقضايا الأمن المائي التي انحاز فيها السودان كثيرًا للموقف الإثيوبي، على حساب مصالحه الشخصية. ومع رحيل البشير، تبنت مصر سياسة نشطة تجاه السودان، وعملت على استعادة التوازن داخل الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتعليق عضوية السودان. وتابعت مصر بعدها العملية الانتقالية السودانية، وتواصلت مع كافة الأطراف السودانية فيما يتعلق بعملية السلام.

والأمر نفسه بالنسبة لجنوب السودان، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع مصر، فشهدت مزيدًا من التقارب والتنسيق على المستوى السياسي والأمني، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام؛ بعد مروره بفترة انتقالية بدأت مع انفصاله عن السودان.

وتبنت القاهرة كذلك سياسة استثمارية تبحث عن الفرص وتواكب متطلبات التنمية لكافة البلدان الأفريقية. وكان السودان وجنوب السودان أسواقًا واعدة في ذلك المجال. وتعززت التجارة المصرية عبر إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار ودعم رجال الأعمال، وتركزت السياسة الاستثمارية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية التي يمكن أن تخلق من الشركات المصرية نموذجًا واعدًا في السوق الأفريقية.

وفي هذا الصدد، استضافت مصر مؤتمرات استثمارية وعملت على نطاق قاريّ واسع، اتضح أيضًا خلال انعقاد القمم الاستثمارية الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد. وبحثت مصر عن الفرص الاستثمارية الثنائية، دعمًا لرؤيتها في تعميق التعاون والعلاقات الاقتصادية مع دول القارية، في مجالات الربط الكهربائي والبنية التحتية ومجالات السدود والزراعة والموارد المائية.

اتضح ذلك مؤخرًا في مشاركة مصر في تشييد سدّ روفيجي في تنزانيا، وفي زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للسودان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين. ولعبت شركتا المقاولون العرب والسويدي بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دورًا رائدًا في مجال البنية التحتية والإنشاءات، بما يوفر لمصر قوة النموذج ويرفع من قدرتها التنافسية في هذه المجالات.

وانتبهت مصر إلى مسألة الرأي العام الأفريقي، الذي انفصل عن مصر لسنواتٍ وعقود؛ فلعبت أدوارًا مهمة على الجانب التنموي والثقافي، فتبنت المبادرات الثقافية والتنموية والمساعدات الإنمائية، التي بشأنها كانت مدخلًا جيدًا للبناء عليه. ففي هذا المجال؛ احتشدت جهود الوزارات المعنية: الثقافة والخارجية والشباب والرياضية، لإطلاق البرامج الثقافية والتدريبية.

ينطلق هذا الدور من الإيمان بضرورة التركيز على التقارب الثقافي، وأن معالجة جذور المشكلات الأمنية ترتبط بالفكر والثقافة لا المداخل الأمنية فقط. فعقدت منتدى أسوان للسلام والتنمية، وذلك للتباحث في سبل إرساء السلام وتحقيق التنمية بدول القارة الأفريقية.

فأكد الرئيس السيسي في كافة خطاباته ولقاءاته ضرورة تمكين الشباب الأفريقي لمواكبة التطورات والاضطلاع بمهامهم وذلك من خلال تعزيز أطر التنمية بما يتيح تعليمًا جيدًا يخلق فرص عمل للشباب، يضيق الفجوة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لدى الشباب الأفريقي، فضلًا عن دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات.

ولم يقتصر دور الشباب والمرأة على تحقيق التنمية الاقتصادية فحسب، وإنما أيضًا ضرورة دمج الشباب والمرأة في أطر وهياكل بناء السلام بالقارة الأفريقية وعمليات حفظ السلام، وذلك للحيلولة دون استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية 2063.

فأطلقت مصر البرنامج الرئاسي لتأهيل ألف قائد أفريقي، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي الذي أشرفت عليه الأكاديمية الوطنية للتدريب، وضاعفت وزارة التعليم العالي عدد المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، ومبادرة توظيف مليون شاب أفريقي، ذلك كله بهدف الاستثمار في الشباب.

ولعب الأزهر والكنيسة دورًا مهمًا في مجال دعم الدور الثقافي المصري. وفي إطار الجهود المصرية لاستخدام كافة أدواتها للتعبير عن مصالحها، سعت لتعميق العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية. فقدمت المساعدات للسودان وجنوب السودان مع تفشي فيروس كورونا، وأطلقت مصر مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي.

واهتمت مصر بالقضايا الصحية وضرورة مكافحة الأوبئة والأمراض، وفي مقدمتها وباء الإيبولا خصوصًا في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري. وأطلقت مصر مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي، ونقل خبراتها في هذا المجال. كما أن هناك تعاون في المجال الطبي من خلال إرسال القوافل الطبية.

وتقاربت الدولة على مستوى القيادة من قادة ورؤساء الدول الأفريقية، مما ساعد على خلق رأي عام أفريقي إيجابي؛ ترجم في الفوز برئاسة الاتحاد ومجلس السلم والأمن، وفي تغير مواقف بعض دول حوض النيل، وإيمانها بعدالة القضية المصرية، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم في مسألة السدّ.

وشارك الرئيس في لقاءات وقمم تضمّ رؤساء دول القرن الأفريقي لبحث القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، مثل لقائه برؤساء جيبوتي وكينيا والصومال. ورفضت مصر الاعتراف بانفصال أرض الصومال، إيمانًا منها بوحدة الدولة الوطنية. والأمر نفسه فيما يخص دول البحيرات العظمى، التي شاركت في قمم تبحث الأوضاع في المنطقة، وتكرر مع مشاركته في قمم أفريقية مصغرة على مدار العام الماضي، لبحث القضايا القارية والجهود المشتركة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وعلى الجانب الأمني، فهناك حضور مكثف واهتمام متنامٍ بمكافحة الإرهاب في تشاد والنيجر ونيجيريا والساحل، وأولت مصر اهتمامًا بدول وسط أفريقيا وغربها، لا سيما مالي وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار. وتمّ إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالساحل 2018.

وشهد مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فضّ المنازعات وحفظ السلام زيادة في نشاطه بعد 2014، ذلك بالتوازي مع الدور المصري الرائد في عمليات حفظ السلام في أفريقيا، والدور المصري في تقديم الخبرة الفنية والتدريب للجيوش الوطنية في إطار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتبنت مصر مبادرة إسكات البنادق 2020، بهدف دعم جهود الاتحاد الأفريقي في مواجهة الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب.

أخيرًا، لا أحد يغفل عودة الدور المصري بكثافة في دائرته الأفريقية وتبني سياسة مصرية فاعلة على مدار السنوات الست الأخيرة، إلا أنه في الوقت ذاته يواجه تحدي وجود لاعبين آخرين سبقوا حضوره، وانتقصوا من مساحات وهوامش حركته، بل ويتناقضون في أغلب الأحيان مع مصالحه. وهو ما يفرض تحديات جمة على النموذج والدور المصري، سواء على مستواه السياسي، أو مستواه الثقافي، ناهيك عن التكالب والتدافع الاقتصادي والأمني. يفرض هذا الواقع ضرورة متابعة تلك الجهود مزيد من الخطوات على كافة المستويات، لدعم السياسة المصرية القائمة على مبدأي حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية والملكية الوطنية للتنمية، بما يتسق مع الأهداف الجماعية الأفريقية للتنمية.

باحثة ببرنامج العلاقات الدولية