عرض دراسة مركز “راند” الأمريكي: احتمالات حدوث انقلاب عسكري في تركيا

كجزء من مشروع بحثي، لرئاسة هيئة الاركان العسكرية المشتركة الأمريكية، صدر عن “مؤسسة راند البحثية”، دراسة مطولة بعنوان “مسار تركيا القومي وانعكاسات الشراكة مع الولايات المتحدة وجيشها”. وذلك لوضع تصورات وتحليلات واقعية لمسار السياسة الخارجية التركية وخاصة بعد رصد مؤشرات تذهب لاحتمالية حدوث انقلاب عسكري إثر التوتر والغضب المكتومين وبشدة في العديد من دوائر الجيش في سياق حملات الطرد والتطهير لمئات الجنرالات والضباط بعد الانقلاب الفاشل 2016.

الدراسة التي أعدها مركز “راند” البحثي الأمريكي، توثق البحوث والتحليلات التي أجريت، كجزء من مشروع بحثي، تم إعداده برعاية مكتب رئاسة الأركان بالجيش الأمريكي، بغرض أساسي وهو تحليل اتجاهات السياسات التركية فيما يتعلق بالشأن الداخلي والشأن الخارجي، والشئون الدفاعية، وتقييم آثار هذه الاتجاهات على الاستراتيجية الدفاعية وخطط توزيع القوى الأمريكية.

تتناول هذه الدراسة، على مدى تسعة فصول، انعكاسات الصراعات الداخلية الحالية في تركيا، خاصة حملات الطرد والتطهير، التي شرعت فيها الحكومة التركية، ضد مئات الضباط في الجيش، عقب بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهي الحملة التي تسببت في استياء مكتوم في صفوف منتسبي الجيش التركي، خاصة في صفوف الضباط ذوي الرتب المتوسطة، الذين شعروا بالإحباط إزاء النهج الحالي لقيادة الجيش، وتزايد لديهم القلق من مستقبلهم في ظل هذه الظروف، التي تحمل بالنسبة لهم احتمالات التجريد من رتبهم، وزجهم في السجون، وهذا الوضع فاقم من احتمالات حدوث انقلاب جديد في تركيا، وهو ما يضعه الرئيس التركي في حسبانه حالياً على ما يبدو.

كذلك تتناول الدراسة الموقف الحالي لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خاصة في ظل كونه همزة الوصل الرئيسية في العلاقات الحالية بين تركيا والولايات المتحدة، وهو الموقف الذي يضعه في حرج متزايد، بسبب التوتر المتصاعد في التوتر بين البلدين، وتنامي المشاعر العدائية تجاه الولايات المتحدة في الأوساط الشعبية التركية. كما تحاول الدراسة البحث في الدور المستقبلي لآكار، الذي يتوقع أن يكون له دور رئيسي في تحديد الاستراتيجية الدفاعية التركي خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد تقلده المتصاعد للمناصب، وآخرها منصب رئيس هيئة الأركان العامة عام 2017، ومنصب وزير الدفاع بدءاً من يوليو 2018، الذي تقلده، بموجب أول مرسوم يصدر بعد إقرار نظام الحكم الرئاسي الجديد في تركيا.

وتتناول الدراسة أيضاً في قسم منها، الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية التركية، لإعادة تشكيل المشهد الداخلي في الجيش، ومنها تأسيس جامعة الدفاع الوطني، لتصبح هي المؤسسة الأكاديمية الأساسية للجيش التركي عقب انقلاب 2016، وذلك بهدف إلغاء العقيدة العسكرية التقليدية للجيش التركي، التي كانت تعتبر القوات المسلحة التركية، حامياً أساسياً للعلمانية في تركيا.

المقدمة والفصل الأول

العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة

– ظلت الشراكة الاستراتيجية مع تركيا، تمثل عنصرا أساسيا في الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة، على مدار العقود الماضية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة حوض البحر المتوسط. كما أن تركيا مازالت تمثل مركز قوة في حلف الناتو، الذي يمتلك تواجد مؤثر في ثلاثة مناطق أساسية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، وهي بلاد الشام، الشرق الأوسط والخليج الفارسي، والقوقاز وآسيا الوسطى. تركيا من جانبها تسعى إلى لعب دور محوري في هذه المناطق، خاصة بسبب سيطرتها على ممرات مائية حيوية مثل مضيق البوسفور والدردنيل، وقد تعاونت أنقرة وواشنطن على مدار السنوات الماضية، في ملفات عدة، تنوعت ما بين الأمن والاقتصاد والطاقة.

أ- مسار تركيا القومي

1- مسار طويل ومتقلب من الشراكة مع الولايات المتحدة:

– ترى الدراسة أن العلاقة بين أنقرة وواشنطن، عانت خلال السنوات الأخيرة، من تقلبات عدة، وتحديات أساسية، ناتجة عن المقاربات المختلفة فيما بينهما، لعدد من القضايا السياسية والاقتصادية، خاصة في ملفي سوريا والأكراد، وتصاعد التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط، والقلق الأمريكي فيما يتعلق بانجراف الحكم في تركيا تدريجياً نحو النهج الاستبدادي. وقد تعززت هذه التقلبات بفعل عدة عوامل منها:

أ- استمرار وجود المعارض التركي البارز “فتح الله غولن” في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب يوليو 2016.

ب- شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع أس-400، وهو ما أدى إلى مزيد من التوتر بين الجانبين التركي والأمريكي، وإلى أيقاف الولايات المتحدة لصفقة تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات إف-35.

ج- اعتقال تركيا لمواطنين أمريكيين وأوروبيين، تتهمهم بالضلوع المزعوم في الإرهاب.

د- محاكمة الولايات المتحدة لتاجر ذهب، متهم بتنظيم عملية غسيل أموال ضخمة، تستهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، بالتنسيق مع مسئولين كبار في الحكومة التركية.

– نتج عن هذا المشهد، تعمق الشعور المعادي للولايات المتحدة في الأوساط التركية كافة، وتزايدت بالتالي شكوك أنقرة حول مدى التزام الولايات المتحدة باستقرار تركيا وأمنها، وهذا كله يترافق مع تصريحات تحريضية مستمرة من جانب الرئيس التركي وأركان حكمه حيال الولايات المتحدة.

2- الاستقطاب المحلي، القومية والحكم الاستبدادي:

– عقب فشل انقلاب يوليو 2016، بدأت الدولة التركية حسب ما ورد في الدراسة، في تنفيذ تغييرات جذرية في نظام الحكم وفي الأسس المجتمعية التركية، وذلك من خلال عدة إجراءات، من بينها فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب الفاشل، ومن ثم تمديدها عدة مرات.

– في يوليو 2018، تسارع هذا النهج من جانب حكومة حزب العدالة والتنمية، وكذا بدأت عمليات تطهير واسعة في المؤسسات الحكومية لمن تتهمهم الحكومة بالانتماء لحركة فتح الله جولن، وهذا تضمن أيضاً التضييق على منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أصول الشركات المرتبطة بالحركة.

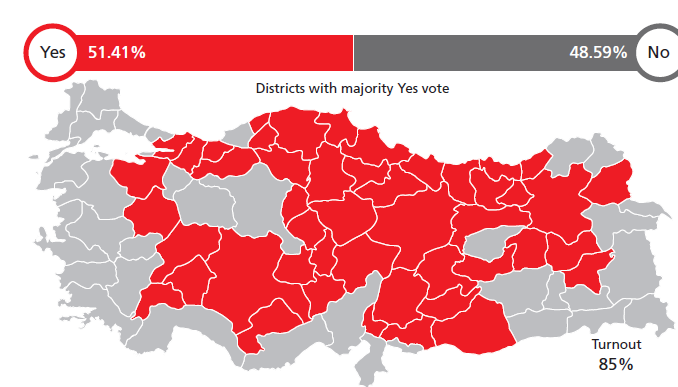

– من ثم تصاعدت القرارات التي تستهدف تغيير الوجه السياسي للدولة، ومن بينها التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها بأغلبية ضئيلة في استفتاء عام 2017، والمراسيم الرئاسية التي تم إعلانها عقب انتخابات 2018، وهي جميعها تغييرات وطدت التوجه الاستبدادي الجديد للسلطة في تركيا، والذي من أهم ملامحه وجود رئيس ذو سلطات مطلقة، يدعمه حزب مهيمن ومسيطر على الحياة السياسية.

– بالتزامن مع هذه الخطوات، بدأت السلطات في تركيا في اتخاذ إجراءات تستهدف توسيع دور الدين في الحياة العامة، وتهميش وجود ودور خصومها السياسيين، والقطاعات الشعبية التي تؤمن بأن النظام الأمثل للحكم في تركيا كان يجب أن يظل برلمانياً ملتزماً بالعلمانية، فتم من خلال القواعد والقوانين التي تم تطبيقها بعد إقرار نظام الحكم الجديد في تركيا، تهميش دور أحزاب المعارضة الرئيسية، وفرض قيود حكومية أكبر على وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وتقليل السلطات البرلمانية والقانونية التي تحدد وتراقب الأداء الحكومي والرئاسي.

– لكن رغم هذه القيود، تمكنت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، من الحصول على 46 بالمائة في الانتخابات الرئاسية عام 2018، ونحو 44 بالمائة في الانتخابات البرلمانية، مما أجبر الحزب الحاكم على الدخول في تحالف سياسي ضمني مع أحزاب أخرى، منها حزب الحركة القومية ذو التوجهات الراديكالية. هذه النتائج، مضافاً أليها ما حققه حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية عام 2019، والتي فيها حصل مرشحو الحزب على منصب رئاسة البلدية في ست من أصل أكبر عشر مدن تركية، وعلى رأسها مدينة إسطنبول التي فاز مرشح الحزب “أكرم أمام أوغلو” فيها، كانت جميعها مؤشرات مهمة على عدم مناعة الرئيس التركي وحزبه الحاكم ضد التعرض لهزائم سياسية، رغم كل الإجراءات التي قاما بها.

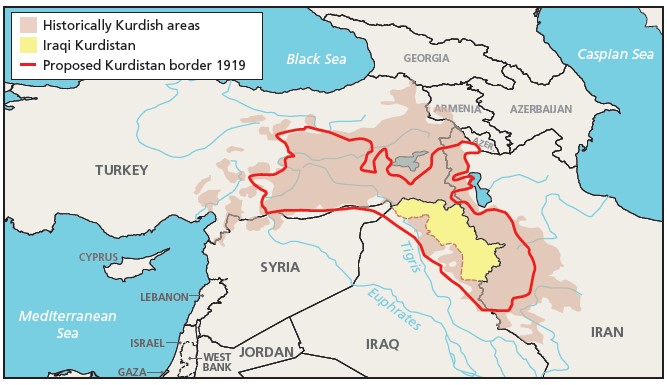

– على مستوى المشهد الأمني، تتوقع الدراسة أن يظل الوضع الأمني الداخلي في تركيا معرضاً لمخاطر مستمرة، إذا ما استمر غياب أي دور حكومي لمعالجة الملف الكردي وملف الأقليات الأخرى، وإذا ما واصلت الحكومة التركية، نهجها القمعي في التعامل مع حزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات المتمردة، في ظل تضاؤل احتمالات إحياء الرئيس التركي مباحثات السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، والتي كانت قد تمت سابقاً ما بين عامي 2008 و2015

3– السياسة الخارجية والدفاعية التركية، ما بين صفر مشاكل والعزلة الثمينة:

– في الوقت الحالي، تتباين الاستراتيجية الحالية لحزب العدالة والتنمية، مع استراتيجيته التي تبناها في سنوات حكمه الأولي، والتي كانت حينها تعطي الأولوية للتقارب والتكامل مع أوروبا، والاستفادة من الثقل الاقتصادي التركي، من أجل بناء علاقات جيدة مع جميع جيرانها، وهي الاستراتيجية التي يُطلق عليها (صفر مشاكل).

– تتبع الحكومة التركية حالياً استراتيجية أكثر حزماً فيما يتعلق بالشأن الخارجي، وفيها تسعى لترك خياراتها مفتوحة بشكل، يسمح لها ببناء مكانة في العالم الإسلامي، وإقامة علاقات أقوى مع روسيا والصين. لا تتضمن هذه الاستراتيجية التخلي كلياً عن العلاقات مع الدول الغربية، لكنها في نفس الوقت تراهن على أحداث تغيير في المقاربات الغربية تجاه الملفات الدولية التي تهم تركيا.

– كذلك حاولت تركيا في هذه المرحلة، إقامة شراكات حذرة مع عدة دول وجماعات، تصنفها إيران وروسيا على أنه خصوم لها، وهذا أحدث خلافات مع عدة أطراف، من بينها العراق وبعض دول الخليج، بجانب خلاف أساسي مع مصر على خلفية ملف علاقة أنقرة مع جماعة الإخوان المسلمين. أثرت سياسات تركيا في أعقاب (الربيع العربي)، وعلاقاتها مع قطر، على مكانة أنقرة في العالم العربي، ناهيك عن الخلافات السياسية والاقتصادية بين تركيا وكل جيرانها تقريباً، بجانب دول مثل الولايات المتحدة.

– على مدى السنوات العشر المقبلة، تتوقع الدراسة، أن يتبع الرئيس التركي وأركان حزبه، سياسات خارجية ودفاعية حازمة، تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، وتقوض بالتالي أية احتمالات للتعاون الأمني والدفاعي مع أنقرة. كما تخلص الدراسة إلى أنه لا يمكن توقع نهج تركي أكثر تعاوناً وإيجابية مع الغرب والولايات المتحدة في المستقبل، إلا إذا ما حدث تغيير سياسي ما خلال هذه الفترة في تركيا، عبر تحالف سياسي، يتمكن من إزاحة الرئيس التركي وحزبه من سدة السلطة في استحقاقات عام 2023، والأحزاب الثلاثة التي حققت نتائج جيدة في انتخابات عام 2018، مرشحة بقوة للعب هذا الدور، خاصة وأنها خاضت هذه الانتخابات، بموجب برامج انتخابية تدعو إلى تنشيط العلاقات مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحتم هذه الاحتمالية، على الولايات المتحدة وأوروبا، ضرورة إعادة تقييم استراتيجيتها نحو تركيا، لتأخذ في الاعتبار الإمكانيات المستقبلية للتعاون مع تركيا، في حالة ما إذا تم إحداث التغيير المرجو في المشهد السياسي الداخلي في تركيا.

4– السيطرة على القوات المسلحة التركية:

– اتخذ الرئيس التركي وحزبه الحاكم، نهجاً تدريجياً يستهدف السيطرة على المؤسسة العسكرية، من خلال ضمان اليد العليا في عمليات التعيين والترقية منذ عام 2008، وهذا أعطى لها الفرصة عام 2016، لتنفيذ حملة غير مسبوقة من عمليات التطهير داخل صفوف العسكريين، وكذا زيادة السلطات القانونية الممنوحة للقيادة العسكرية.

– الإجراءات القانونية التي تم تطبيقها عقب انقلاب 2016، والتعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها عام 2017، عززت السيطرة الرئاسية المدنية على القوات المسلحة التركية، كما عكس تسلسل القيادات العسكرية الحالية، والتعيينات والترقيات، الصراعات المكتومة بين الأوساط العسكرية التركية، وأدت بالتالي إلى تسييس السلك العسكري. تقلصت تبعاً لهذه الإجراءات أيضاً، الرقابة البرلمانية على الميزانية العسكرية، وقد عكست التغييرات الأخيرة في القيادة العسكرية التركية، رغبة الرئيس التركي، في جعل الموضوع السوري ومكافحة أنصار جولن، هما الأولوية الأساسية للقيادة العسكرية التركية في هذه المرحلة.

– نتيجة لعمليات التطهير التي أعقبت انقلاب 2016، انخفض بشكل كبير، كم ونوع القيادات الموجودة في سدة المسؤولية بالقوات المسلحة التركية، فنحو 46 بالمائة من الجنرالات والضباط الكبار في كافة أفرع القوات المسلحة التركية، تم اعتقالهم أو إجبارهم على التقاعد المبكر. واعتبارا من ديسمبر 2018، تم فصل نحو 15154 منتسب للجيش التركي، من ضمنهم 7595 ضابط، يشكلون نحو 23 بالمئة من إجمالي أعداد الضباط أوائل عام 2016، كذلك تم بحلول أبريل 2019، فصل أو اعتقال 1،386 موظف.

– من أجل سد الفراغ الناتج عن عمليات التطهير هذه، تخطط الحكومة التركية لتعيين وتجنيد نحو 43 ألف موظف، بجانب بدء السعي لتطبيق إصلاحات على كافة مستويات الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بهدف رئيسي وهو، إلغاء العقيدة العسكرية التقليدية للجيش التركي، التي كانت تعتبر القوات المسلحة التركية، حامياً أساسياً للعلمانية في تركيا. هذا الوضع أثر بصورة سلبية على قدرات القوات المسلحة التركية على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي، وقد كان سلاح الجو التركي، هو الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، وهذا كله في المحصلة، فاقم من احتمالات حدوث انقلاب جديد في تركيا، وهو ما يضعه الرئيس التركي في حسبانه حالياً على ما يبدو.

ب- العلاقات مع الدول المجاورة

1– بلاد الشام والشرق الأوسط:

– محيط تركيا الإقليمي كان دوماً محط تغيرات دائمة، سببت تعقيدات مستمرة للخيارات الاستراتيجية لتركيا، خاصة في الدول التي تشترك مع أنقرة في حدود مشتركة.

–إيران: على الرغم من الاختلافات الجذرية على المستويين السياسي والعقائدي بين طهران وأنقرة، حافظ البلدين على تعاون براجماتي مستمر خلال 20 عاماً خلت، وقد أزداد هذا التعاون بفعل الحرب في سوريا، والتزايد المطرد لنفوذ طهران في العراق، خاصة بسبب تشارك البلدين نفس الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق برفض أية تحركات كردية انفصالية في العراق وسوريا. كذلك فأن تشارك البلدين في مصالح مشتركة، تتعلق بقطاع الطاقة وأوجه نشاط اقتصادي متعددة، بجانب ضمان أمن الحدود، ومحاولة تحجيم النفوذ الخارجي على أراضيهما، كلها عوامل جمعت بين البلدين على مدار سنوات عديدة.

–العراق: من المرجح، حسب الدراسة، أن تظل علاقات تركيا مع الحكومة المركزية العراقية متوترة، وذلك برغم تطابق وجهات النظر بينهما عام 2017، لإحباط استفتاء استقلال إقليم كردستان، الذي نظمته حينها حكومة الإقليم. لا تزال هناك احتمالات معقولة، لاندلاع نزاع مسلح بين حكومة كردستان وتركيا، وذلك لعدة عوامل، منها تصاعد دور الحشد الشعبي الشيعي، وتواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار شمال غرب العراق، فقد تزايد الضغط التركي على حكومة الإقليم، بعد سيطرة قوات الجيش العراقي على كركوك، ولهذا يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا الوضع، سيعزز من تعاون الجانبين، في مواجهة حزب العمال الكردستاني في مرحلة ما بعد مسعود البارزاني أم لا. بشكل عام، ترى الولايات المتحدة أن السياسة التركية المستقبلية تجاه إيران والعراق، ستكون بشكل كامل معاكسة لمصالح واشنطن في المنطقة.

2-الدول العربية:

لطالما نظرت الدول العربية جنوبي تركيا إلى أنقرة، باعتبارها قوة (سنية) ذات قدرات هائلة، تسمح لها بمواجهة التغلغل الإيراني المتزايد في النظام الإقليمي للشرق الأوسط، وهي نظرة تعززت لفترة بسبب نمو النفوذ الإيراني في سوريا والعراق، إلا أن سياسات أنقرة الواقعية، التي راعت أولاً المصالح التركية، تسبب في خيبة أمل كبيرة لهذه الدول. لكن رغم هذا الواقع، يبقى الحفاظ على تركيا كشريك رئيسي، يمثل أولوية أساسية غالبية الدول العربية.

– نهج حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيال موجة الربيع العربي، ودعمه المطلق للقوى المطالبة بالتغيير، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تسبب في تعطيل علاقات أنقرة مع دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، ويقابل هذا، شراكة استراتيجية أساسية تقوم بها أنقرة مع قطر، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري، وتشارك لرؤية سياسية تدعم تيارات الإسلام السياسي. تحسن أو تدهور العلاقات بين الدول العربية وتركيا يبقى ضمن سيناريوهات مختلفة تحكمها الظروف المتقلبة للمنطقة، وهذا يمثل التحدي الرئيسي للولايات المتحدة، فالأولويات المختلفة بين أنقرة والدول العربية، ستخلق باستمرار عقبات أمام واشنطن، في سعيها للحصول على دعم حلفائها حيال القضايا الإقليمية الأساسية، وهو ما حث فعلياً أثناء سعي الولايات المتحدة، لحشد أكبر قدر من الدعم، لإطلاق عملية دولية للقضاء على تنظيم داعش.

– تحدي أخر تواجهه الولايات المتحدة بسبب هذا الوضع بين أنقرة والدول العربية، وهو تورط تركيا الكبير في زيادة الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي، (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) من ناحية، وقطر من ناحية أخرى. فمن ناحية قد يكون هذا التورط مفيداً إلى حد ما، في ردع السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر، ألا أنه من ناحية أخرى أدى إلى تورط تركيا، بشكل رئيسي في إطالة أمد النزاع بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، لآن دعمها المتزايد للدوحة جعلها أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخليجية، وأكثر انفتاحا على رفض تقديم أية تنازلات قد تسمح بحل النزاع مع دول مجلس التعاون. الولايات المتحدة من جانبها، عملت جاهدة على محاولة حل هذه الأزمة، لكن من المرجح حسب الدراسة، أن يظل الموقف التركي في هذا الملف على حاله خلال السنوات الخمس المقبلة.

–إسرائيل: ارتبطت العلاقات الإسرائيلية التركية دائمًا بالتطورات الداخلية في تل أبيب، والتفاعلات المستمرة بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين، وقد توترت العلاقات بشكل حاد بين أنقرة وتل أبيب، عقب حقبة طويلة من العلاقات الممتازة على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، وقد بدأ هذا التوتر مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، ثم تصاعد التوتر أكثر بين الجانبين، بتأثيرات موقف حزب العدالة والتنمية حيال حرب لبنان الثانية عام 2006، وقد اشتدت التصدعات في العلاقة بين الجانبين على خلفية القضية الفلسطينية، منذ عام 2011 وحتى عام 2016، الذي شهد بوادر مصالحة بين الجانبين، لكن تم إحراز تقدم ضئيل فيها.

– التوقعات التي تقدمها الدراسة للعلاقات بين الجانبين في السنوات المقبلة هي قاتمة، فتحسن العلاقات بينهما تقف أمامه عقبات عديدة، منها تعمق عدم الثقة بين القيادة السياسية الحالية في كلا البلدين، وتزايد الاختلافات الجوهرية بينهما حول القضية الفلسطينية ووضع القدس. فقد احتفل الفلسطينيون بإعادة انتخاب الرئيس التركي الحالي عام 2018، وتوقعوا استمرار التدهور في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وبالفعل كانت جهود إسرائيل لتوسيع التعاون مع قبرص واليونان، في مجال الطاقة والمجال العسكري، عاملاً أساسياً في عودة التوتر بينهما إلى التصاعد، مضافاً إليه موقف تل أبيب الداعم للاستقلال الكردي.

– بالنظر إلى هذا التقلب، ترى الدراسة أنه يمكن لواشنطن أن تستخدم نفوذها لتشجيع إسرائيل وتركيا على التعاون في الملفات التي لهما فيها مصالح مشتركة، وتجنب الخطاب التصعيدي بشأن القضايا الحساسة، وحشد جهودهما لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب في سوريا. ارتباط إسرائيل الجديد بحلف الناتو، يعتبر نافذة محتملة للتعاون الأمريكي – التركي – الإسرائيلي، ويصب في مصلحة واشنطن. الولايات المتحدة لها مصالح جيو استراتيجية واقتصادية، في تمكين صفقة الغاز الإسرائيلية القبرصية اليونانية من النجاح والتنفيذ، وبالتالي تجنب الصراع بين الحلفاء في شرق البحر المتوسط، كما يمكن للعلاقات التركية مع حركة حماس في غزة، أن تكون مفيدة للولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة، من أجل دفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قدماً.

3– روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى:

حسب الدراسة، تحددت العلاقات التركية الروسية تاريخيا، من خلال التنافس بين البلدين، على النفوذ والسلطة في منطقة البحر الأسود، وقد شابت العلاقة بينهما حالة من الحذر المتبادل، خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة، نبعت من المصالح الاقتصادية المتبادلة بينهما، خاصة في مجال الطاقة. في الوقت الحالي، تدعي حكومتي البلدين، أنهما تتبعان استراتيجية قائمة على الشراكة، ولكنها شراكة تتأرجح ما بين مجالات التعاون، وبين الاحتمالات القائمة لنشوء صراع بينهما.

– بدراسة المحددات الخمسة لطبيعة العلاقات ما بين روسيا وتركيا، وهي الاقتصاد والطاقة، المؤسسات الغربية، السياسات الداخلية الاستبدادية، قضايا البحر الأسود والطموحات في منطقة الشرق الأوسط، تشير إلى أنه على الرغم من وجود بعض المصالح المشتركة بين البلدين، والتي ستجمع بينهما خلال السنوات المقبلة، الا انه توجد أيضاً نقاط عديدة للخلاف بين البلدين، فيها تتباين مصالحهما.

– فالبلدان يتقاربان بشكل كبير في عدة ملفات، منها ملف الطاقة وتعميق التبادل الاقتصادي المشترك، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الجديد (ترك ستريم)، الرابط بين البلدين تحت مياه البحر الأسود، بجانب تنامي علاقة شخصية قوية بين الرئيسين الروسي والتركي، والتي نتج عنها تنسيق دبلوماسي مستمر بينهما، وكذلك تنسيق عسكري أساسي في الملف السوري، ناهيك عن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسي (أس 400)، وهو ما تم اعتباره دليلاً دامغاً على التطور الإيجابي الواضح في العلاقات بينهما.

– تصاعد الطموحات الروسية الإقليمية، وكذلك السيطرة العسكرية لموسكو في منطقة البحر الأسود، بجانب الاختلافات الأساسية بين سياسات وأهداف موسكو وأنقرة في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بالملف السوري، والتجاذب ما بين الحرص التركي على البقاء ضمن حلف الناتو، وبين محاولات روسيا لجذب أنقرة بعيداً عن الحلف، كلها عوامل تقلل من احتمالات تحول العلاقة بين الجانبين إلى شراكة دائمة وكاملة.

– من أهم أمثلة تقلبات العلاقة بين الجانبين، كانت أزمة 2015-2016، التي جاءت بعد أن أسقطت تركيا قاذفة روسية انتهكت مجالها الجوي، وهي أزمة أظهرت أن العلاقات بين البلدين، على المستويين الرئاسي والاقتصادي، لم تمنع برغم قوتها، في منع التحولات المفاجئة في العلاقة بينهما. وسواء كان البلدين قادرين على التوصل إلى صيغة جديدة تنظم العلاقة بينهما، أو على إدامة استمرار هذه العلاقة على وضعها الحالي، الذي يتأرجح ما بين التعاون والصراع، فإن الموقف الروسي من مسألة الحكم الذاتي الكردي، والوجود العسكري في سوريا، وكذلك مدى استعداد تركيا للقبول بالتوسع المستمر في الطموحات المستمرة في المنطقة، كلها عوامل قد تحدد آفاق التعاون بين البلدين على المدى الطويل.

– تخلص الدراسة في هذا الصدد، إلى أن الولايات المتحدة، يجب أن تضع في حسبانها، أن تركيا ستظل بالنسبة لها حليف لا يمكن التنبؤ بأفعاله، ويمتلك استعدادًا للعمل مع روسيا وحلف الناتو، وذلك حسب ما يتوافق مع مصالحه المتغيرة. ويجب هنا ملاحظة الطموح التركي للتحصيل على نفوذ أكبر في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن آسيا ستظل مركزًا لطرق الطاقة والتجارة الإقليمية، وفي هذا الملف تتعاون تركيا مع دول جنوب القوقاز، مثل جورجيا وأذربيجان، وهذا قد يشكل تهديداً للمصالح الأمريكية، إلا أن كل من جورجيا وأذربيجان، ما زالتا تنظران إلى أنقرة على أنها مجرد معادل جزئي لقوة موسكو في المنطقة.

4- العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو:

وصلت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها خلال 30 عام، وهو ما يهدد بانهيار محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد، المتوقفة منذ عام 2005، والمجمدة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2017. مدى نجاح تركيا والاتحاد الأوروبي في إدارة الخلافات الأساسية بينهم، خاصة حول سياسات الهجرة والسفر ومكافحة الإرهاب، وكذلك تعاون حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مع قبرص، كلها محددات قد تحكم مسار ومدة عملية انضمام تركيا للاتحاد.

– بين أوروبا وتركيا خلاف رئيسي، يتمحور حول تنفيذ اتفاق عام 2012، الذي وافقت تركيا بموجبه على إدارة ملف اللاجئين القادمين من سوريا إلى أوروبا، وتقديم الإغاثة المؤقتة لهم مقابل مساعدا من الاتحاد الأوروبي، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول للدول الأوروبية، ويضاف هذا كله إلى مخاوف أوروبا من حكم أردوغان الاستبدادي، والقيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية في تركيا. وعلى الرغم من أن أنقرة أعلنت أوائل عام 2018، أنها قد تسعى إلى إعادة العلاقات مع الاتحاد إلى ما كانت عليه سابقاً، إلا أن حدوث انفراجه واسعة بين الجانبين أمر غير محتمل في المدى المنظور. فإذا رفض الاتحاد الأوروبي إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، وفشلت تركيا في تلبية معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات المحلية، قد ينهي بالكامل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. بعض القضايا الأساسية مازالت معلقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وتركيا من جهة أخرى، منها الجمود الدائم في ملف قبرص، والنزاعات التركية مع قبرص واليونان على ملف الطاقة والتنمية البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط،

– في الوقت نفسه، هناك العديد من موجبات استمرار تركيا في حلف الناتو، الحلف لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في الأمن القومي واستراتيجية وخطط الدفاع التركية، وعضوية الناتو

توفر لتركيا مقعدًا في مجلس شمال الأطلسي، الذي فيه يتم أتخاذ القرارات السياسية، تركيا لا تزال تشارك بنشاط في كافة نشاطات الحلف السياسية والعسكرية، وتساهم وحداتها العسكرية في كافة عمليات الحلف، وتستضيف على أراضيها وحدات جوية من دول الناتو الأخرى، خاصة في قاعدتي أنجرليك وقونيا الجويتين، وكذا قوات برية من قيادة حلف الناتو في إزمير، إضافة إلى رادارات تابعة لشبكة الدفاع الأوروبية ضد الصواريخ.

الفصل الثاني

تركيا في مفترق طرق

- مقدمة: تعميق الاستبداد وعدم الاستقرار:

يتناول هذا الفصل، ديناميات تركيا الداخلية المتقلبة، وتحديداً مراجعة التطور السياسي الداخلي لتركيا منذ عام 2002 في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، والانجراف نحو نظام سياسي استبدادي، وتنامي المشاعر القومية،

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والإشكاليات الناشئة بين الحكومة والأكراد، بعد فشل مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني. ثم تقييم الآثار المترتبة على

هذه الديناميات لصنع القرار في السياسة الخارجية لتركيا، والعلاقات المدنية-العسكرية.

- صراع تاريخي محتدم بين وجهتي نظر:

منذ الأيام الأولى للجمهورية التركية، لعب الجيش دورًا رئيسيًا، كوصي على أرق كمال أتاتورك، وبعد انقلاب 1961 العسكري، وتغييرات دستورية أعقبته، تحصلت هيئة الأركان العامة التركية، على ضمانة لدور دائم لها في السياسة التركية، عبر مجلس الأمن القومي، وقد تعزز هذا الوضع خلال الانقلابات التالية عامي 1971 و1980، وكذلك التعديلات الدستورية التي رافقت هذه الانقلابات.

– لكن بدأت في حقبة رئيس الوزراء الأسبق تورجوت أوزال، سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى ظهور طبقة من رجال الأعمال النشطين، الذين يشاركون في تنمية الاقتصاد المحلي والعالمي، لكنهم يحافظون في نفس الوقت على الموروث الاجتماعي والديني. بدعم هذه الطبقة الوسطى، وصل حزب الرفاه الإسلامي التوجه، الذي قاده نجم الدين أربكان، إلى السلطة كحزب أساسي مشارك في الحكومة الائتلافية عام 1996، لكن تم إجبار أربكان على التنحي من منصب رئاسة الوزراء في انقلاب عسكري أبيض عام 1997، ليتم بعد ذلك بعام حظر حزب الرفاه.

– استفاد كل من أردوغان وجول من دروس هذه المرحلة، وخلصوا إلى قناعة مفادها، أن الاحتفاظ بالسلطة، وتحدي قيود العلمانية الأتاتوركية، سيتطلب شكلا جديدا من أشكال التعبئة السياسية. فأسسوا حزب (العدالة والتنمية)، وهو نسخة إسلامية الطابع من الأحزاب الديموقراطية الأوروبية التقليدية، واتخذ الحزب الجديد عدة مبادئ، من بينها الحرص على الإصلاحات الاجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قاد أردوغان حزب العدالة والتنمية، للفوز بما يقرب من ثلثي المقاعد البرلمانية، في الانتخابات العامة التي انعقدت في نوفمبر 2002، ليتولى أردوغان منصب رئاسة الوزراء في مارس 2003.

– ظل حزب العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة عشر عاماً، محافظاً على أغلبية مريحة في البرلمان التركي، إلى أن خسر هذه الأغلبية في انتخابات يونيو 2015، ثم استعادها مرة أخرى في نوفمبر 2015، وتكللت جهود الحزب، بتولي أردوغان منصب رئاسة البلاد عام 2014، بعد فوزه بنحو 52 بالمائة من الأصوات. ركز الحزب في البداية على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، و

محاولة بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وقد مكّن هذا الحزب من زيادة شعبيته، بما في ذلك داخل الأوساط الليبرالية في المجتمع التركي، كما استفاد الحزب من ضعف أحزاب المعارضة الرئيسية وهي حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط)، حزب الحركة القومية ذو التوجه المتطرف، والحزب الديموقراطي الكردي.

- حزب العدالة والتنمية.. وتركيا الجديدة:

هيمنت أربعة انقسامات رئيسية على المشهد السياسي المحلي في تركيا منذ عام 2002:

أ- انقسامات طويلة الأمد حول دور الدين والطبيعة العلمانية للمجتمع التركي

ب- تحول النظام السياسي من النظام البرلماني إلى الرئاسة التنفيذية، وتأمين

القوة المطلقة لأردوغان

ج- التهميش المستمر للأقلية الكردية، والتمرد المسلح لعناصر حزب العمال الكردستاني

د- التنافس على السلطة ما بين قيادة حزب العدالة والتنمية وحركة غولن.

– الخشية المستمرة من جانب قيادة الحزب، في السنوات الأولى لوجودها في سدة الحكم، من إمكانية تعرضها للتصفية بفعل انقلاب عسكري، جعلها تشجع الوازع الديني، وتدعم به دعايتها السياسية، وقد غزت هذه الاستراتيجية، مشاعر الخشية الشعبية، من مخاطر أي صراع دموي ينشأ، نتيجة لمحاولة الإطاحة بالحزب من سدة الحكم، بحجة الحفاظ على الطابع العلماني للدولة التركية.

– من جانبه، سعى غولن إلى زيادة نفوذه في تركيا وخارجها، من خلال استقطاب مؤيدين له بطرق سرية وعلنية، داخل الأوساط التعليمية والشركات والمؤسسات غير الحكومية في تركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى، ونجح أتباعه في الوصول إلى مراكز مؤثرة في الشرطة والنظام القضائي والتعليم والأعلام في تركيا، وهذا مكنهم أيضاً من جمع مبالغ كبيرة من الأموال لدعم الحركة ونشاطاتها.

– في أبريل 2007، اعترض العديد من أنصار العلمانية، على ترشيح حزب العدالة والتنمية، لوزير الخارجية عبد الله جول، كخلف للرئيس العلماني القوي، أحمد نجدت سيزر، لأسباب عدة من بينها ارتداء زوجة جول الحجاب بشكل علني، علاوة على أن وصول جول إلى هذا المنصب، سيسمح لحزب العدالة والتنمية، بالسيطرة على ثلاثة مفاصل أساسية للسلطة السياسية، وهي منصب رئيس الوزراء ومنصب الرئيس ومنصب رئيس البرلمان. وعلى الرغم من أن الموقع الرسمي للقوات المسلحة التركي، نشر بياناً مقتضباً، هدد فيه ضمنياً بالتدخل في حالة ما إذا كان هناك تهديد لعلمانية تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية، لم يتراجع عن موقفه، وحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المبكرة، التي تم عقدها في يوليو 2007، وحصل على 46.6 بالمائة من الأصوات، أي أكثر بـ 12 بالمائة من عدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2002.

- حركة غولن وإرهاصات محاولة الانقلاب في يوليو 2016:

شكلت محاولة الانقلاب صدمة عميقة في الأوساط الشعبية التركية، التي كانت تظن أن أيام التدخل العسكري في الشأن السياسي قد انتهت، وأن الإصلاحات التي أجريت في العقد السابق قد وضعت حاجزا صلبا

ضد تدخل الجيش في السياسة التركية. بعد ساعات من الانقلاب الفاشل، ألقى أردوغان وزعماء حزب العدالة والتنمية، باللوم على جولن وأتباع حركته في الجيش، وقوات الأمن، والخدمة المدنية في تدبير الانقلاب.

– في أعقاب محاولة الانقلاب، ومن خلال حالة الطوارئ التي تم فرضها، وتمديدها بعد ذلك سبعة مرات، أغلقت الحكومة مكاتب منظمات المجتمع المدني، وبدأت في حملة ضخمة استهدفت تطهير المؤسسات الحكومية من أتباع جولن، وصادرت اعتبارا من يوليو 2017، أصولاً بقيمة 11 مليار دولار من حوالي 1000 شركة مرتبطة بجولن، وتم فصل أكثر من 150.000شخص من وظائفهم بين يوليو 2016 ويناير 2018. من بينهم حوالي 110،000 في الحكومة والجيش والجامعات والمدارس، منهم موظفي وزارة التربية والتعليم (33629 موظف)، وزارة العدل (6،168 موظف بالإضافة إلى 4،463 من القضاة والمدعين العامين)، المديرية العامة للأمن (24،419 موظف)، وزارة الداخلية (5،210 موظف)، وزارة الخارجية (813 موظف).

– بحلول يناير 2018، تم اعتقال أكثر من 78000 شخص، وإطلاق سراح 54000 شخص دون محاكمة و2460 شخص لا يزالون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة. في السنة التالية لمحاولة الانقلاب، ذكرت وزارة العدل التركية أن أكثر من 169،000 شخص شملتهم الإجراءات القانونية، وتم إغلاق نحو 1500 من مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والمدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية، وتم إلقاء القبض على أكثر من 319 صحفياً، لا يزال 150 منهم على الأقل رهن الاعتقال، وتم إغلاق 189 منفذاً إعلامياً.

- استفتاء عام 2017 والطريق إلى الرئاسة التنفيذية:

منذ عام 2012، كانت الأهداف السياسية الرئيسية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، تتلخص في سن تغييرات دستورية من شأنها أن تحول الحكم في تركيا، من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي، يحافظ على التوجه الذي يعكس، قيم دوائر حزب العدالة والتنمية المحافظة دينيا. وقد كان هناك شبه إجماع في تركيا، على ضرورة تعديل دستور 1982، ليصبح دستوراً مدنياً يكرس المبادئ الديموقراطية. وقد فشلت في الفترة ما قبل 2016، جهود حزب العدالة والتنمية لتعديل الدستور عن طريق تشكيل لجنة دستورية موسعة عام 2011، بعد أن اصطدم باعتراض عدة أحزاب رئيسية، منها حزب الشعب الجمهوري، وكذلك فشل في صياغة دستور جديد، بعد افتقاره الأغلبية المطلوبة.

– لكن بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دعمه لتوجه حزب العدالة والتنمية، لتحول البلاد إلى النظام الرئاسي، بشرط أن تظل المواد الأربعة الأولى من الدستور الحالي، (التي تؤكد علمانية الدولة) كما هي دون تعديل. تم إجراء الاستفتاء في 16 أبريل 2017، في ظل قانون الطوارئ وسيطرة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام، وقد عكس تقارب النسب في هذا الاستفتاء، الانقسامات العميقة في البنية السياسية والطبقية والعرقية في تركيا.

الفصل الثالث

العلاقة التركية مع العراق وإيران

- العلاقة مع إيران على ضوء تطورات العراق وسوريا:

ترى الدراسة أن الهدف الرئيسي لتركيا في ظل الاضطرابات في العراق وسوريا، هو الحفاظ على أمن حدودها، ومواجهة كل من نشاط حزب العمال الكردستاني، والنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. النظرة التركية لهذه المسألة تتأثر بنظرتها للدور الإقليمي لإيران في هذه المرحلة، والذي تراه أنقرة محاولة للإيحاء بالإمبراطورية الفارسية. إيران من جانبها تحاول إبقاء سيطرتها على العراق، ومنعه من أن يتعافى من تأثيرات الأزمات السابقة، وذلك ليتحول إلى ثقل موازن تستخدمه لدعم طموحاتها الإقليمية، وكممر من خلاله ومن خلال سوريا، تستطيع دعم توجهاتها الإقليمية، ومن نافلة القول هنا ذكر التوجس الإيراني من الخطوات التركية الإقليمية، والتي لا تخفي تركيا أنها تحاول من خلالها إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية.

- النفوذ الإيراني في بغداد:

منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق عام 2003، ترى الدراسة أن النفوذ الإيراني في العراق بات أساسياً، خاصة على الحكومة المركزية في بغداد، وقد تعزز هذا النفوذ، بعد سقوط مدينة الموصل في قبضة تنظيم داعش عام 2014. اتبعت إيران منذ عام 2003 استراتيجية دعمت فيها الأحزاب السياسية العراقية الشيعية، وفي الوقت نفسه قامت بتأسيس مجموعات مسلحة شيعية متشددة، تستهدف الضغط على السياسيين في مراكز صنع القرار في بغداد، وإبقاء الوضع الداخلي في العراق في أزمات مستمرة، ومن ثم تكون إيران هي الملاذ الوحيد من أجل حل هذه الأزمات.

– قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان الوجه الإيراني الأبرز الذي تولى تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية بشكل عام، وفي العراق بشكل خاص، كان دوماً وراء العديد من القرارات الرئيسية لحكومة بغداد، ففي عام 2006، كان لسليماني الدور الأكبر في بلورة الصفقة السياسية، التي نتج عنها تولى نوري المالكي لمنصب رئيس وزراء العراق. وفي عام 2008، لعب سليماني دور الوساطة بين القوات العراقية والميليشيات التابعة لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، والمسماة (جيش المهدي)، وذلك بعد أن اشتعلت المعارك بين الجانبين لأسابيع.

– عقب التراجع الكبير لوحدات الجيش العراقي أمام تنظيم داعش في الموصل ومناطق أخرى، كانت أيران أول من أرسل المساعدات العسكرية إلى العراق، وهو ما أبرزه حينها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أشار أيضًا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية كانت أبطأ من نظيرتها الإيرانية. كذلك فأن الدور الإيراني في هذا الملف كان عن طريق المجموعات الشيعية الموالية لها، مثل منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وجميعها كانت له أدوار بارزة خلال المعارك مع تنظيم داعش. خاصة في مناطق الشرقية للعراق.

– لكن مع انتقال المعارك مع داعش إلى غرب العراق، باتت تركيا أكثر حساسية فيما يتعلق بالدور الإيراني في المعارك على الأرض، خاصة في مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، التي تقطنها أغلبية تركمانية، وهو ما عبر عنه رجب طيب أردوغان، الذي قال حينها أن مدينة تلعفر مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى أنقرة. وقد رد أمين عام منظمة بدر الشيعية العراقي هادي العامري، بالقول أن تلعفر ستكون مقبرة لأي جندي تركي يحاول التدخل عسكرياً فيها. وقد كان لوزير الخارجية التركي عام 2017، أثناء معارك الموصل، تصريحاً لاذعاً، قال فيه أن إيران تريد تحويل سوريا والعراق إلى مناطق شيعية صرفة، وهو ما أثار غضب إيران، ودفعها لاستدعاء السفير التركي في طهران.

- العلاقة الإيرانية مع الأكراد:

– تتشكل استراتيجية إيران فيما يتعلق بالأكراد في العراق إلى حد كبير، بفعل التنافس بينها وبين أنقرة على النفوذ في كردستان العراق. أهداف طهران الرئيسية في هذا الصدد هي منع نشوء دولة كردية على حدودها، قد تعزز الميول الانفصالية لدى أكراد إيران، وهو ما قد يهدد بالتبعية الاستقلال الإيراني، ويفتح باباً واسعاً لنفوذ قوى دولية مثل حلف الناتو. كذلك فإن طهران تحاول الاحتفاظ بتأثير ما على حكومة كردستان، بحيث يكون لها ورقة ضغط مستمرة على الحكومة العراقية، تستخدمها في حالة الضرورة.

– ولهذا فقد سعت طهران للعب دور اقتصادي وسياسي في كردستان العراق، وقد اتبعت في هذا نفس النهج الذي اتبعته مع الأحزاب العراقية، حيث كانت تبث بذور الخلاف بين المكونات الكردية، ومن ثم تتدخل كوسيط. ففي عام 2014 طلب قادة حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من إيران التدخل للمساعدة في كسر الجمود الذي شاب عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان. وفي أبريل 2017، قام قاسم سليماني بجولات مكوكية بين بغداد وأربيل وكركوك، لحل خلاف نشب بسبب رفع مجلس محافظة كركوك للعلم الكردي إلى جانب العلم العراقي، وقد أثبت سليماني قوة نفوذ إيران، بعد نجاحه في إقناع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بسحب قواته من كركوك، والسماح لبغداد باستعادة كركوك وكافة

الأراضي المتنازع عليها.

- البوتقة السورية:

لقد كان واضحا منذ أن أصبحت تركيا راعيا لعملية أستانا، وضامنا لمناطق خفض التصعيد الناتجة عن هذه العملية، أنه يمكن لأنقرة دعم التسوية السياسية للأزمة السورية، طالما أن مصلحة أنقرة تمكن في تقويض أسس الحكم الذاتي للأكراد، وقطع طرق الإمداد الذي كانت المناطق الكردية في سوريا تستمد منها السلاح والدعم. في المقابل، هناك أسباب موضوعية تدفع دمشق للتفاوض مع تركيا،

– في المقابل، يبحث حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، عن تأمين ملاذه الآمن شمالي سوريا، ومواصلة تجربة (الإدارة الذاتية)، التي أنشأها الحزب في مناطقه بسوريا، وهذا يحمل أيضاً احتمالات سيئة بالنسبة لتركيا في حالة استمراره، لأنه سيعزز طموحات أكراد تركيا وحزب العمال الكردستاني. الخشية التركية هنا تكمن في إمكانية التوافق بين دمشق وحزب الاتحاد الديموقراطي، خاصة أن هذا الأخير مازال يعترف بالجمهورية السورية، ولم ينفصل عنها أو يعلن استقلال مناطقه عنها.

– بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هدفها الأساسي، وهو إنهاء وجود تنظيم داعش، قد تحقق بالفعل، لكن أهداف الأخرى، ومن بينها منع إعادة أنتاج التنظيم مرة أخرى، ومنع طهران من تمتين سيطرتها ونفوذها في النطاق الجغرافي الرابط بين طهران وبيروت، مروراً بالعراق وسوريا. هي أهداف لم تتحقق بعد.

– ترى الدراسة أنه لكي يتحقق ذلك، يجب على النظام الحاكم في سوريا، أن يُظهر بعض الالتزام بالمصالحة مع العرب السنة أو مع سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأن تكون على استعداد للاعتماد على روسيا – بدلاً من إيران – كحليف خارجي رئيسي، ومنع التواجد المسلح المدعوم من إيران قرب الحدود مع إسرائيل. هذه المصالح الأمريكية، يجب أن تهتم دمشق بالحفاظ عليها، لأن الولايات المتحدة يمكنها أن تختار تمكين حزب الاتحاد الديمقراطي من انتهاج نهج انفصالي، ويمكنها أيضاً التدخل العسكري في شرقي سوريا، (عبر الضربات الجوية مثلاً) لاستهداف أشخاص وعتاد مرتبط بحزب الله اللبناني.

- آثار ونتائج العلاقة بين طهران وأنقرة بالنسبة للولايات المتحدة:

يبدو أن تركيا وإيران قد حققتا تقارب في قضيتين إقليميتين مهمتين، هما الحرب في سوريا، ومشكلة كردستان العراق. لقد أدركت أنقرة أن الأسد سيبقى حاكماً سوريا ولن يسقط نظامه، فبدأت في العمل مع إيران وروسيا لتخفيف حدة الحرب، كما عملت تركيا وإيران معاً لإحباط المحاولات الانفصالية الكردية في شمال العراق. ولكن هذا لا يعني أن أنقرة وطهران صديقان.

– ستواصل تركيا الترحيب بالجهود الأمريكية لمواجهة مساعي إيران نحو نفوذ إقليمي أكبر، ولكن السياسات التركية المحددة تجاه إيران والعراق وسوريا ستكون في الغالب

معاكسة للمصالح الأمريكية. فمثلاً، تدعم أنقرة وحدة العراق، لكن لديها دوافع كثيرة للتدخل في السياسة العراقية. كما أن أنقرة تشارك الولايات المتحدة في نظرتها الداعمة للحفاظ على وحدة وسلامة سوريا، ولكن أولويتها الأساسية في سوريا هي منع نشوء دولة كردية مستقلة على طول الحدود الجنوبية تركيا، وهي دولة ترى أنقرة أن واشنطن تدعم قيامها عن طريق دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية. كذلك تتفهم أنقرة المخاوف الأمريكية والأوروبية من مساعي إيران لإنشاء خط أنابيب للنفط مروراً بالعراق وسوريا الى البحر المتوسط، وتتشارك أنقرة مع الولايات المتحدة وأوروبا في التخوف من النفوذ الروسي في سوريا وشرق البحر المتوسط.

– من المرجح حسب الدراسة، أن تستمر سوريا في كونها الساحة الأكبر للصراعات الإقليمية في المنطقة مستقبلاً، سابقاً تعاونت إيران وتركيا في سوريا عام 2017، لاستشعارهما القلق من التوجهات الكردية، لكن دخول القوات الموالية لدمشق إلى عفرين قد يعقد العلاقات التركية الإيرانية. بشكل رئيسي تعتبر الدراسة أن طهران وأنقرة تتعاونان فقط عندما تتوافق مصالحهما الاستراتيجية، لذلك فإن أي توترات بينهما، او حتى نشوب نزاع عسكري بين الأطراف التي يدعمها كل جانب منهما، قد ينهى تماماً التعاون الاستراتيجي القائم حالياً بينهما.

الفصل الرابع

الدول العربية وتركيا.. آراء ومصالح متضاربة

موقف الدول العربية حيال أنقرة:

على الرغم من عدم وجود موقف موحد للحلفاء الرئيسيين لواشنطن في المنطقة العربية من أنقرة، إلا انه يمكن استشفاف أنماط مشتركة فيما بين هذه المواقف. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، ينظرون إلى تركيا على أنها تمثل فائدة وتهديد في آن معاً. الفائدة تتمثل في أن تركيا هي في الأساس دولة مسلمة سنية، وهي قد تمثل قوة عسكرية كبيرة تساعد الدول العربية في احتواء النفوذ الإيراني، والتهديد يتمثل في أن أنقرة تمثل داعم أساسي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب التابعة لها، وهي تمثل فعلياً المنافس الأساسي للأنظمة الحاكمة لهذه الدول، وأكبر مهدد لشرعيتها وأمنها الداخلي.

-مصر وتركيا:

مصر من جانبها تتوافق مع وجهة النظر هذه، لكن بدرجة أكثر تشدداً، بالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة في مصر، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالرهان على أنقرة، كقوة لموازنة الدور الإيراني في المنطقة. الاختلافات بين مصر وأنقرة تشمل أيضاً – “حسب الدراسة” – واقع النظام الحاكم في مصر، ذو الصبغة العسكرية، التي تناقض النظام الحالي في تركيا، الذي أنهى السيطرة العسكرية على نظام الحكم.

– علاقات مصر وتركيا حالياً، تحددت عقب أحداث يوليو 2013، عندما أزاح الجيش المصري رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، عقب احتجاجات واسعة النطاق ضد حكمه. تبع هذا حملة قادتها الدول المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين، تم فيها اعتقال قادتها، وحظر جناحها السياسي (حزب الحرية والعدالة)، وإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

– كما أيدت القاهرة، الهجوم الذي بدأه الجيش في ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر، كما أنها، وبالتنسيق مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي نجحت عام 2014، في إجبار الدوحة على طرد بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وإرسالهم إلى إسطنبول، كما استجابت الدوحة لطلب أخر من مطالب الدول العربية، وهو إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، التي تتهمها القاهرة بتوفير منبر، يحرض من خلاله قادة جماعة الإخوان المسلمين، على النظام القائم في مصر.

– على عكس الدوحة، استمرت تركيا في استضافة قادة وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، ووفرت لهم منابر لانتقاد سلوك قوات الأمن المصرية على في أعقاب عزل مرسي. وقد صاحب هذا تراجع كبير للعلاقات بين البلدين، وصل إلى حد طرد القاهرة للسفير التركي في نوفمبر 2013. وقد تفاقمت جوانب الخلاف بين البلدين لغياب التواصل المشترك، فقد انتقدت القاهرة بشدة النهج التركي في سوريا، واتهمته بتقويض السيادة السورية، وتدمير الجيش السوري، والذي يشكل مع الجيش العراقي السابق ومصر القوة العسكرية العربية الأساسية. في المقابل، اتهمت تركيا مصر بالاشتراك في محاولة الانقلاب العسكري عام 2016. وقد تعرضت العلاقات بينهما لنكسة أخرى عام 2015، حين اقترح مجلس النواب المصري، اعتراف القاهرة بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ما استفز تركيا. كذلك تعارض مصر أي دور تركي في الملف الفلسطيني.

– من وجهة نظر القاهرة، علاقات أردوغان وحزب العدالة والتنمية العميقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لا تجعل أنقرة مؤهلة للعب أي دور سياسي في المنطقة. وقد جاء وقوف تركيا مع قطر في الأزمة التي اندلعت بينها وبين الرباعي العربي، ليعزز العداء بينها وبين مصر.

– الآثار المترتبة بالنسبة للولايات المتحدة:

ترى الدراسة أن التحدي الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الصدد، هو الاختلاف بين أولويات أنقرة والعواصم العربية، وهذا يمثل عقبة أمام الولايات المتحدة، في سعيها للحصول على دعم الحلفاء لمبادراتها الإقليمية. هذه الخلافات الديناميكية بين أنقرة من ناحية، وأبو ظبي وعمان والقاهرة والدوحة والرياض من ناحية أخرى، تمنع الولايات المتحدة من التحرك بشكل فعال في المنطقة، وهذا الوضع على ما يبدو مرشح للاستمرار في المدى المنظور.

– ولعل المثال الأكثر وضوحاً في هذا الصدد، كان الجهود الأمريكية لجمع وتشكيل تحالف دولي عسكري موحد ضد تنظيم داعش. ففي بداية عملية تشكيل هذا التحالف، بدا أنه يوجد توافق دولي عام على التهديد البالغ الذي مثله التنظيم على الأمن العالمي، لكن اختلفت التصورات عديد من الأطراف، لحجم هذا التهديد، والآليات التي يمكن استخدامها للتعامل معه، فأنقرة مثلاً لم تعتبر مواجهة تنظيم داعش أولويتها الأولى، بل احتواء المحاولات الانفصالية الكردية، في حين أعطت الولايات المتحدة الأولوية لمواجهة داعش حتى في ظل تلويح الأكراد بانفصالهم عن العراق وسوريا. في الملف السوري، حاولت تركيا تفكيك تنظيم هيئة تحرير الشام، لاستخدام مقاتليه في مواجهة الأكراد في عفرين، ولم تعطي اولوية لمواجهة الجهاديين العابرين للحدود، أو التنظيمات المتطرفة في سوريا، في حين دعمت مصر بقاء الدولة السورية، ورأت الرياض في البداية أن هذا التحالف يشكل فرصة لإضعاف إيران، بينما الدوحة رأته فرصة لدعم الإسلاميين، وعمّان كان مقاربتها لموضوع هذا التحالف أكثر حرصاً، نظراً لواقعها الديموغرافي ووجود لاجئين على أراضيها. بالتالي، وعلى الرغم من أن هذه الدول كانت جميعها جزءًا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، كان لكل منها استراتيجيته الخاصة، وغالبًا ما تتصادم هذه الاستراتيجيات.

– التحدي الثاني للولايات المتحدة ينبع من التنافس في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير الدور التركي في تعميق الهوة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر. فمن ناحية كان دور تركيا كان مفيداً بشكل ما، في ردع التكتل الذي تقودها السعودية عن التدخل العسكري في قطر، لكن من ناحية أخرى سيطيل هذا الدور النزاع بين الجانبين إلى أمد أطول. دعم تركيا للدوحة جعل قطر أكثر تكافؤاً في القوى مع الرباعي العربي، وهو ما جعلها تحجم عن تقديم أية تنازلات قد تساهم في حلحلة النزاع.

– الموقف القطري الحالي، في حالة استمراره، قد يجبر الولايات المتحدة على اختيار دعم أحد الطرفين، والسيناريو الأسوأ هنا هو أن هذا الاختيار في حالة حدوثه، قد يؤدى إلى حرمان الجيش الأمريكي من التواجد على أراضي الطرف الذي لم يتم اختياره، وهذا قد يتسبب في التأثير بالسلب على قدرات الردع في حالات الطوارئ، بمناطق تواجد قوات القيادة المركزية الأمريكية. خاصة في محيط إيران.

قراءة في العلاقات الاستراتيجية لتركيا وشراكتها مع الجيش الأمريكي

شركاء حذرين .. مستقبل العلاقات التركية – الإسرائيلية

يبدأ هذا الفصل بشرح مبسط وتحليل وجيز لطبيعة العلاقات التركية – الإيرانية، والتركية – العراقية، كمدخل للعلاقات مع إسرائيل، والتي تتأثر بعلاقات أنقرة مع كل من بغداد وطهران.. تحت عنوان: علاقات تركيا مع إيران.. تنافس مستمر أم هدن مؤقتة. حيث أفرد الكاتب مساحة لتفنيد الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، كونهما بلدين يختلفان اختلافا جذرياً سياسياً وعقائدياً لكن أصبح من المعتاد رؤية الثنائي يقوم بالتنسيق وربما الشراكة تجاه القضايا والاهتمامات المشتركة. كما عززت الحرب السورية هذا النمط التنسيقي بين القوتين، فيما يخص محاربة تنظيم داعش، وتأمين الحدود، ومعالجة التهديدات الكردية، بدءاً من إقليم كردستان العراق – الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع أنقرة وطهران – وصولاً للكيانات الكردية السياسية والعسكرية الأخرى. حيث يتفق الثنائي على ضرورة اجهاض أي مشروع لدولة كردية في المنطقة، نظراً لتهديدها المباشر للأمن القومي للبلدين نتيجة دفعها للميول الانفصالية للأقلية الكردية في كل بلد.

ولفهم علاقة تركيا بالعراق، يجب أولاً توضيح نفوذ إيران علي بغداد كونه من المحددات الرئيسية للسياسة الخارجية التركية في العراق. فبعد أن لعبت أدواراً في صناعة الأزمات في العراق، إيران احتفظت بدور لا غني عنه في حلها. فعلي سبيل المثال كان قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عضواً فاعلاً في اتخاذ بغداد للعديد من قراراتها الرسمية المصيرية، إذ كان ضابط العلاقات بين طهران وبغداد.

ففي العام 2006، وصل سليماني إلى المنطقة الخضراء في بغداد، شديدة التحصين، وساهم في عملية تصعيد نوري المالكي وتوليه أول رئاسة للوزراء بعد الغزو الأمريكي للعراق. وبعد عامين من ذلك، قاد سليماني جهوداً مؤثرة في وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة العراقية، وجيش المهدي التابع لمقتدي الصدر. وفي عام 2012 ساعد سليماني في حل مشكلات الحكومة المركزية في بغداد، مع إقليم كردستان العراق بعدما أقنع نوري المالكي بخفض التصعيد مع الأكراد. تجدر الإشارة أن الدور المتزايد لسليماني في العراق والمسألة الكردية؛ انطلق بعد الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأربيل في مارس 2011.

وعندما انهارت القوات العراقية سريعاً في الموصل 2014، سارعت إيران عبر ميليشياتها المسلحة في العراق، لمواجهة خطر داعش، وطرده من الحدود الشرقية للعراق. من خلال الاعتماد على جماعات مسلحة موالية لها كفيلق بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي. وقتها شعرت تركيا بالقلق إزاء الأدوار الإيرانية المتنامية، وذهبت لتعزيز حضورها في شمال العراق. حيث صرّح الرئيس التركي تصريحات له طابع طائفي وعرقي، بعد تحرير مدينة الموصل. وقال: “يجب أن يسكن مدينة الموصل العرب والأكراد السنة فقط”، في إشارة واضح لرفض الهلال الشيعي الممتدة بطول خط المعارك في العراق. كما اتجهت تركيا لفرض الوصاية على الأقلية الشيعية التركمانية في العراق، لكن استباق إيران لها بتواجد عسكري مسلح حصر التمثيل العسكري التركي في بعشيقة.

عززت الحرب السورية من سياقات التفاهم بين تركيا وإيران، ودفعت بالثنائي لدعم بعض الأحزاب الكردية على حساب الأخرى مثلاً، لتقويض أية احتمالات مستقبلية للاستقلال، ولكن تركيا تنظر بعين القلق أيضاً لعلاقة طهران المميزة مع الاكراد ورغبتها في مد انابيب لنقل الطاقة، عبر شمال العراق وسوريا وصولا لشرق المتوسط وانتهاءاً بجنوب أوروبا. إذ بزع هدف استراتيجي لدي القيادة في طهران، يتمثل في الوصول للبحر المتوسط وعمل رأس جسر يجسد المصالح الإيرانية هناك. ما يهدد بزيادة نفوذ إيران على المكون الكردي بطول الحدود السورية والعراقية. وهوما يقد يعزز من قدرات إيران في حال ما اندلعت حرب مباشرة.

مستقبل العلاقات التركية مع الدول العربية

يعج الشرق الأوسط بالأمثلة التي توضح ديناميكية سريعة للأحداث والتحالفات فيه، لذا، فليس من الحكمة ان نفترض مسار خط مستقيم للعلاقات بين تركيا والدول العربية، وسوف ينعكس ذلك على العلاقات ومستقبلها خلال العقد القادم طبقاً لآليتين:

الأولي: يمكن للدول العربية وتركيا تخطي حالة العداء التي قد يكون من خلالها ضياع لمصالحهم القومية في المنطقة، وهذا من المرجح أن يؤدي إلي تحسين العلاقات بين البلدين.

الثانية: تحديد الأولويات، مع تشابك المصالح الاقتصادية والتحول في الهيكل الاقتصادي الإقليمي، فمن الممكن أن تغير الدول من نظرة بعضها لبعض. لكن من المرجح أن تبقي مصر ودولة الإمارات في حالة أكثر حذر تجاه أي محاولات للتقارب مع أنقرة على أساس تحول اقتصادي أو أمنى بالمنطقة.

يصل الكاتب بعد التمهيد بشرح العلاقات مع طهران، لطبيعة ومستقبل العلاقات التركية – الإسرائيلية. حيث جاء فيه:

عادة ما يُنظر لتركيا وإسرائيل أنهما حلفاء ولعقود مضت.

على الرغم من مرور العلاقات بينهما للعديد من المحطات والقضايا الكاشفة علي غرار تسوية القضية الفلسطينية والحرب، والمكون الكردي في سوريا والعراق، والحروب في غزة وسوريا. إلا أن هنالك جملة من العدائيات والاهتمامات المشتركة التي جعلت الثنائي ينتهج التنسيق والشراكة في احياناً كثيرة.

علاقات محدودة وسرية 1949 – 1990

كانت تركيا من أولي الدول الإسلامية التي تعترف بإسرائيل، وقد أبقت في بادئ الأمر علاقاتها مع تل أبيب قيد السرية خوفاً من مواقف الدول العربية آنذاك. ففي عام 1958 التقي رئيس الوزراء التركي، عدنان مندريس، نطيره الإسرائيلي، وتم الاتفاق على مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين، وخاصة الركن الاستخباري والأمني.

وبعد حرب الستة أيام في عام 1967، انضمت تركيا للموقف العربي الرسمي الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، لكن انسحبت من أي مخرجات رسمية تصف إسرائيل بالمعتدي، وتساهم حقاً في إعادة الأراضي المحتلة فيما بدا أنه موقف دعائي. وفي عام 79 زار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أنقرة، وافتتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية. وفي الثمانينات خفضت تركيا علاقاتها مع إسرائيل إلى دون مستوي التمثيل الدبلوماسي وأظهرت عدم النية في تحسين العلاقات مع تل أبيب. حتي جاء مؤتمر مدريد للسلام فكان نقطة انطلاق لإعادة العلاقات مع تل أبيب لمستوي تبادل السفراء. كما تحتفظ تركيا بعلاقات مع السلطة الفلسطينية بنفس الدرجة.

فترة التسعينات، زواج المصلحة يتحول لارتباط وشراكة استراتيجية:

مستفيدين من الظروف العالمية التي تلت الحرب الباردة، والتغييرات في البيئة الدولية والإقليمية، وحرب الخليج الأولي، وكذلك مؤتمر مدريد للسلام، حتى بدأت الروابط تقوي بين أنقرة وتل أبيب، وانتقلت من شراكة اقتصادية بالمقام الأول، لشراكة أمنية قوية، وواسعة النطاق.

تجدر الإشارة، أن من محددات الشراكة الأمنية الواسعة بين أنقرة وتل أبيب في تلك الفترة، كانت النظرة المشتركة لسوريا، كونها تهديد لكلاهما. حيث حصلت تركيا على السلاح من إسرائيل وفتحت لها سوقاً جديداً لشركات السلاح فيها، وبدأت الشراكات الاقتصادية تنمو جنباً إلى جنب مع شراكات في مجالات البحث العلمي والتعاون في التصنيع العسكري والتنسيق الاستخباراتي عال المستوي.

مطلع الألفية: نهاية الارتباط الاستراتيجي الكبير:

الانتفاضة الثانية، وصعود العدالة والتنمية لسدة الحكم، أنهي فترة الارتباط الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل، فوقعت العلاقات بينهما أسيرة تصريحات رنانة، هددت في كثير من الأحيان الاحتفاظ بمستوي دبلوماسي في العلاقات لكنها وبلا شك لم تؤثر على الشراكة الأمنية في مجالات نقل التكنولوجيا والتصنيع العسكري. كما رعت تركيا فتح محادثات مباشرة بين إسرائيل وباكستان، لكن بعد حادثة سفينة مرمرة، والذي تلاها من الاكتشافات الغازية الكبيرة في شرق المتوسط، تأزمت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب ويمكن القول، أن ذلك التأزم دفع بإسرائيل لتعزيز علاقاتها مع قبرص واليونان، على حساب علاقاتها مع تركيا على صعيد الأمن الطاقوي على وجه الخصوص. وتسبب ذلك في تعميق حالة العزلة التي تعيشها تركيا هذه الأيام وخاصة بعد توقيع إسرائيل – قبرص – اليونان، اتفاقات انشاء خط غاز جديد يصل شرق المتوسط بإيطاليا.

وعليه فإن مستقبل العلاقات التركية – الإسرائيلية يواجه تحديات كبيرة، وخفوتاً بعدما ذهب الارتباط الاقتصادي بإسرائيل بعيداً عن تركيا في صعيد الطاقة. وتذبذب العلاقات السياسية بينهما.

وفي علاقة الشراكة مع الولايات المتحدة وجيشها:

أوضحت الدراسة أن أهم محدداتها تكمن في العزلة الكبيرة التي تتعرض لها تركيا، نظراً لانهيار خطة “صفر مشاكل” التي تبنتها تركيا مع دول الجوار، والتورط في مشكلات عديدة مع دول جوارها ومحيطها. ما يمثل تهديداً لاستقرار تركيا الذي هو ضروري لعلاقات صحية وقوية مع الولايات المتحدة وقواتها المسلحة.

محدد آخر وهو حملة الطرد المنظمة ضد المكون العلماني للجيش التركي، والتي كان أبرز ضحاياها طياري سلاح الجو التركي. حيث قام الرئيس التركي بتسريح نحو أكثر من 46% من الطيارين المقاتلين، مسبباً نقصاُ في قدرات الجيش التركي ككل علي الصعيد التكتيكي والاستراتيجي.

الفصل الخامس: العلاقات التركية الروسية

عالجت الدراسة في هذا الفصل العلاقة المعقدة بين أنقرة وموسكو، ذات الخلفية التاريخية المليئة بعدم الثقة والصراعات المسلحة أحياناً.

كان مدخل العلاقات مع موسكو، بعض انقضاء الحرب البادرة، هو مجال أمن الطاقة. وركز الفصل على نقطة من نقاط التحول الكبرى في مسار العلاقات بين موسكو وانقرة، رجوعاً لحدث إسقاط تركيا للمقاتلة القاذفة سوخوي 24 في نوفمبر 2015، التي وقعت إلى إثرها موسكو العديد من العقوبات على تركيا كادت أن تنهي باتفاقية 1921. ونجحت قيادتي البلدين في تجاوز الأزمة بعد تقديم اعتذار تركي رسمي وشفهي عبر الرئيس التركي لنظيره الروسي، وبدأت بعدها جولات تقاربية كان الصراع السوري أبرز محفزاتها. ما استلزم تعاون روسي – تركي لإدارة الصراع وأمن الحدود وكذلك محاولة التوصل لتسوية مرضية لحل الصراع السوري.

وتنوه الدراسة إلى أن أية مبادرات تنسيقية أو شراكات اقتصادية او أمنية عسكرية بين البلدين لا يمكن النظر إلى هذا التعاون كونه دائم.. فالصراع والتصادم قادم بينهما لاختلاف جوهري في المشاريع والأهداف يصعب معه ويستحيل في ظروف أخري بزوغ أي شراكة استراتيجية حقيقية.

كما تختتم الدراسة الفصل الخامس، بعرض أهداف روسيا في كسر شوكة حلف شمال الأطلسي من خلال تحييد تركيا، وزيادة ارتباطها الاقتصادي والأمني بموسكو، حيث نجحت إدارة الرئيس بوتين في الوصول للسوق الأوروبية جنوب المتوسط عبر خط السيل التركي، الذي يغذي احتياجات أنقرة من الطاقة ويصل لأوروبا مرورا بكامل أراضيها. كما نوهت الدراسة لوجود خلافات جذرية تحول دون تحقيق الشراكة الكاملة، ولاسيما في مناطق تمس نفوذ كلا البلدين ومنها البحر الأسود، الشرق الأوسط، وأوراسيا.

وتخشي روسيا من نشاط الإسلاميين في منطقة القوقاز.

إذ تحاول النشاط فيها تركيا من خلال خطاب داعم للتتر، كما استقطب النزاع السوري مئات من العناصر المسلحة من تلك المنطقة، وظهروا بساحات المعارك ما فاقم من القلق الروسي، وتباعاً دفع بعدم استقرار العلاقات مع أنقرة.

وبشكل عام خلصت الدراسة إلى نقاط أساسية:

- تركيا حليف صعب ولكنها تظل متغير هام في حلف الناتو ومع الشركاء الأوروبيين لتطويق روسيا

- تركيا مناهضة للديمقراطية بإصلاحات النظام الرئاسي، ولكن بإمكان المعارضة هزيمة أروغان في 2023

- موازن استراتيجي، يمكن من خلال تركيا موازنة العلاقات الاستراتيجية في الفضاء الأوراسي.

- هناك احتمالية لانقلاب عسكري ثان في تركيا نتيجة تنامي السخط العام داخلياً على الصعيد الشعبي، وداخل أروقة الجيش التي تكتم امتعاضها الشديد من حملات الطرد والاقالة المنظمة للجنرالات والضباط من أصحاب القيادة الوسطي.